Barriere-Organe

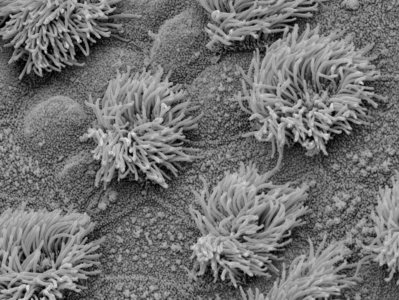

Barriere-Organe bilden die Grenze zwischen dem Inneren des Körpers und der Außenwelt. Zu ihnen gehören die Haut, der Atemtrakt und der Magen-Darm-Trakt. Barriere-Organe verhindern das Eindringen von Krankheitserregern und Fremdstoffen. Im Fall der Lunge und des Darms müssen sie allerdings auch durchlässig genug sein, um Nährstoffe und Atemgase durchzulassen. In diesen Organen sorgt das Zusammenspiel verschiedenster Zelltypen dafür, dass der Stoffaustausch funktioniert und gleichzeitig Krankheitserreger abgewehrt werden können (Abbildung 1). Ziel unserer Arbeitsgruppe ist es, zu verstehen, wie diese ausgeklügelten zellulären Prozesse funktionieren und wie sie im Falle von Erkrankungen überwunden werden.

Um dies herauszufinden, identifizieren wir die an den Abwehrprozessen beteiligten Zellen durch mikroskopische Methoden und untersuchen ihr Verhalten. Dies ermöglicht es uns, ihre Funktionen besser zu verstehen. Dabei sind wir nicht darauf angewiesen, uns anhand einzelner „Schnappschüsse“ vorstellen zu müssen, was passiert. Stattdessen können wir den Zellen in Echtzeit bei der Arbeit zusehen. Hierzu verwenden wir verschiedene mikroskopische Verfahren, die wir in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Biomedizinische Optik immer weiter verbessern und an unsere Fragestellungen anpassen. Neben diesen dynamischen mikroskopischen Methoden nutzen wir auch klassische licht- und elektronenmikroskopische Techniken. Sie geben wertvolle Informationen über die Struktur der Organe. Das Verständnis der Struktur ist unabdingbar, um die Ergebnisse der dynamischen Untersuchungen vollständig zu verstehen.

Unsere Arbeitsgruppe bearbeitet aktuell drei Bereiche. Wir interessieren uns zum Einen für den Schleim der Atemwege. Er bindet eingeatmete Krankheitserreger sowie Partikel und wird kontinuierlich aus der Lunge transportiert. Bei verschiedenen Erkrankungen ist er so verändert, dass er nicht mehr abtransportiert wird und die Atemwege verstopfen kann. Wir wollen verstehen, wie der Abtransport von Schleim und Fremdstoffen funktioniert und wie er bei Krankheiten verbessert werden kann. Der zweite Bereich beschäftigt sich mit der Fragestellung, was bei einer allergischen Reaktion in der Lunge passiert und wie die Immunantwort gegenüber Allergenen durch Veränderung des Mikrobioms verändert werden kann. Unser dritter Schwerpunkt fokussiert auf den Transfer von im Labor entwickelten mikroskopischen Techniken in den Bereich der medizinischen Diagnostik der Barriere-Organe. In enger Kooperation mit dem Institut für Biomedizinische Optik entwickeln wir die im Labor entstandenen Methoden weiter, sodass sie beim Menschen angewendet werden können. Außerdem kooperieren wir eng mit verschiedenen Arbeitsgruppen aus Lübeck, dem Forschungszentrum Borstel sowie weiteren Arbeitsgruppen im In- und Ausland.

Langfristig hoffen wir, dass unsere Erkenntnisse und Methoden dazu beitragen werden, basale Funktionsmechanismen von entzündlichen Erkrankungen aufzudecken und deren Therapie zu verbessern.

Projektleiter

Peter König

Arzt

Gebäude 63

,

Raum 211

peter.koenig(at)uni-luebeck.de

0451/3101-7110

Cornelia Holzhausen

Gebäude 63

,

Raum 214

cornelia.holzhausen(at)uni-luebeck.de

04513101-7182

Jasmin Krengel

MTLA

Gebäude 63

,

Raum 213

jasmin.krengel(at)uni-luebeck.de

Mario Pieper

Biologe

Gebäude 63

,

Raum 209

mario.pieper(at)uni-luebeck.de

04513101-7113

Inken Schmudde

Molekularbiologin

Gebäude 63

,

Raum 206

i.schmudde(at)uni-luebeck.de

0451/3101-7151